階段の上り下りでも脱力ウォークは有効です。そもそも私の脱力ウォークは登山から始まりました。痛みが出にくく、疲れにくい、階段の脱力ウォークを解説します。

先日、嬉しいコメントをいただきました。足底筋膜炎をきっかけに歩き方がぎこちなくなってしまったのだけど、脱力ウォークを取り入れてから歩きやすくなってきた、ということでした。

そして、「階段を降りる動作」も扱ってほしいというリクエストをいただきました。

さっそく、私なりの解釈をご説明してみたいと思います。

階段での脱力ウォークのポイント

階段の上り下りにおいても、これまで述べてきた脱力ウォークの要点は同じです。

ただし、階段の場合、なおさら注意したい点があります。

- つま先で蹴らない

- ふくらはぎの脱力

- 中心軸をぶらさない

の3点です。

1.つま先で蹴らない

これは脱力ウォークのキモです。

私の脱力ウォークは登山から始まったと言いました。

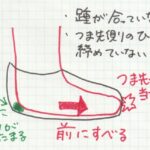

登山靴というのは、靴底がぶ厚くなっており、グニャリとは曲がりません。

つまり、つま先で蹴れない作りになっています。

つま先で蹴りながら山を長時間歩き続けると、足がテキメンに疲労してしまうので、そうならないためにぶ厚い靴底になっているわけです。

階段も同じです。

筋トレしたいならつま先でガンガン蹴ればいいのでしょうけど、脱力ウォークは痛みが出にくい、故障しにくい、ということをテーマにしていますので、つま先で蹴るのは厳禁です。

これまで何度も述べたように、「末端部を動力源にしてはいけない」のです。

2.ふくらはぎの脱力

これも同じく、脱力ウォークのキモですね。

特に上りの場合に言えますが、後ろの足が地面から離れた瞬間にふくらはぎの力をフッと抜きます。

そして、前に運んでスッと着地する。

駅の階段などでいちいち考えていられないでしょうけど、たとえば足底筋膜炎など足の痛みに悩んでいるひとはそう歩くのがおすすめです。

3.中心軸をぶらさない

これがもっとも階段らしい注意点です。

上りも下りも、からだの中心軸をまっすぐにキープすることが大切です。

前後左右にぶれると、疲れやすくなります。

登山では、上級者ほどこの”ぶれ”がありません。

どんなに筋骨隆々なひとであっても、ぶれて歩くと山ではバテます。

階段を歩く動画

では、動画とともに解説しましょう。

動画1(上り)

上りでは特に、「ふくらはぎの脱力」と「つま先で蹴らない」ことがポイントになります。

動画2(下り)

少しわかりにくいかもしれませんが、ここでもつま先をできるだけ使いたくないですね。

特に足底筋膜炎の場合は、足裏(足底)にテンションをかけたくないので、なるべく足裏をフラットに使いたい。

そのためには、ヒザである程度体重を受けながら、足先はフワッと使いたいですね。

動画3(中心軸)

中心軸を意識して撮ってみました。

動画では「左右のぶれ」に着目していますが、横から見たときの「前後のぶれ」も同じことです。

体の軸ができるだけ重力の方向と合って、まっすぐになっているのが理想です。

まとめ

以上、階段での脱力ウォークを説明してみました。

- つま先で蹴らない

- ふくらはぎの脱力

- 中心軸をぶらさない

を意識して、できるだけ足をやわらかく使って歩いてみてください。

くり返し意識しながら取り組めば、だんだん身についてきますよ。

コメント

先日コメントさせていただいた吉田です。

早速階段の降りを取り上げていただいたありがとうございます。動画もあり大変わかりやすかったです。

ネットで色々調べていると、靴のインソールがよいとの情報を得たのでオーダーメイドインソールを作りました。その時言われたのが右足だけ回外足になっているとのことでした。そのインソールをすると脱力ウォークもやりやすくなったきがしました。なにか関係があるのでしょうか。

引き継ぎ脱力ウォークやっていきます。今回はありがとうございました。ブログ応援しています。

コメントありがとうございます!

お陰様で新たな視点で記事にすることができました。

インソールで脱力ウォークもやりやすくなったとのこと、それは良かったです。

重心の位置が変わることで気づかないうちに入っていた余分な力みが抜けることは、大いに考えられます。

今後ともよろしくお願いいたします。